大年初一,恭喜聲此起彼落,道賀沒有被「年獸」吞噬;不過,不知道您有沒有發現,台灣上一代的人對「年獸」似乎一無所知。殊不知,「年獸」是中國大陸的傳說,在國民政府來台之前,台灣人並沒有這項說法,根據日治時代的一項文獻顯示,台灣年的傳說跟「沈島」有關!

大年初一,恭喜聲此起彼落,道賀沒有被「年獸」吞噬;不過,不知道您有沒有發現,台灣上一代的人對「年獸」似乎一無所知。殊不知,「年獸」是中國大陸的傳說,在國民政府來台之前,台灣人並沒有這項說法,根據日治時代的一項文獻顯示,台灣年的傳說跟「沈島」有關!■口述/民俗專家林茂賢教授 整理/楊睿民 圖/笠銓攝影

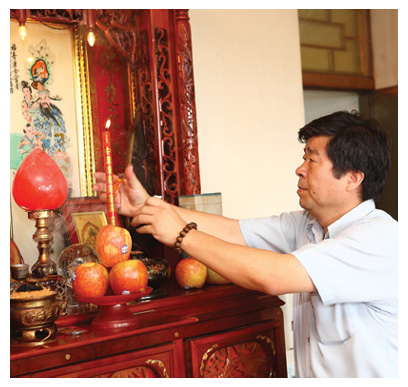

相傳神桌上的燈猴(燭台)有感於平日高舉蠟燭,在黑暗中為人們帶來光明,同時侍候在神明旁邊,照亮人們祀奉神明的供品,自認勞苦功高,但人們總是將眼光注目在神明身上,而忽略了它的存在,讓它十分憤慨,一狀告到玉皇大帝那裡去,控訴島上的人民忘恩負義,建請玉皇大帝讓台灣島在除夕夜沈到海底。

除夕夜「最後的晚餐」

台灣島上的人們得知此一消息,均感震驚害怕,為了避免連累家中供奉的神明(含灶神),於是趕在農曆12月24日把家中的神明全部送返天庭;這就是送神明的由來。除夕夜全家聚在一起,在吃過「最後的晚餐」之後,一家之主趁沈島之前將錢財分給的家中成員,於是成為分壓歲錢的由來。

在沈島的最後時刻即將到來之前,全家人都嚇得不敢睡覺(守歲由來),直到子時一過,始發覺台灣島並沒有沈下去,因而欣喜若狂,彼此道賀恭喜。據傳係因土地公得知燈猴告御狀之後,連忙請觀世音菩薩幫忙,向玉皇大帝求情,盼玉皇大帝手下留情,念在觀世音菩薩情面,果然獲得玉皇大帝的應允,不讓台灣島沈到大海。這也就是為什麼大年初一,台灣人都趕一大早到觀音亭(一般媽姐廟內大多兼奉觀世音菩薩)拜拜,感謝觀世音菩薩救苦救難;這是「行春」的由來。

至於初二女兒回娘家,主要是返回娘家探視雙親是否無恙?同時也向父母報平安。等到初四,進一步確認沈島的危機已經解除,人們才備妥香案、牲禮,正式迎接神明回到凡間,也就是「接神明」的習俗。

此外,台灣人民準備過年的諸多習俗,可以看出和中國大陸的過年習俗有很大的差異,中國習俗在農曆12月8日吃臘八粥,台灣人民並無此習俗,而是在佛祖誕辰吃甜粥。在台灣年的習俗中,農曆12月24日送神之後,天庭擔心凡間會有「治安的空窗期」,於是派天神下降,擔任代班神明,這一天女性不能在戶外晾曬內衣褲,以免妨礙觀瞻,對天神不敬。同時,即將結婚或已婚的婦女也要「挽面」,把自己打理乾淨,以表示對天神的尊敬。

在過年準備粿類方面,甜粿、菜頭粿和發粿是台灣人過年必備的三樣粿類,甜粿代表「吃甜甜好過年」、菜頭粿代表「好彩頭」、發粿代表「大發財」。台灣人會在各式粿類上插飯春花,代表「有偆」(剩餘),與中國習俗用魚代表「年年有餘」形式不同,但卻是異曲同工。

在過年準備粿類方面,甜粿、菜頭粿和發粿是台灣人過年必備的三樣粿類,甜粿代表「吃甜甜好過年」、菜頭粿代表「好彩頭」、發粿代表「大發財」。台灣人會在各式粿類上插飯春花,代表「有偆」(剩餘),與中國習俗用魚代表「年年有餘」形式不同,但卻是異曲同工。拜「地基主」台灣所獨有

台灣人也會在除夕中午拜「地基主」,此乃咱們的祖先唐山過台灣,土地田園之前都是原住民平埔族或更早之族群的,為了表示對他們的感念,在一年四節(春節、端午、中秋、冬至)都會準備好料,祭祀一番。一般拜神明都是從前門往外拜,唯獨地基主從後門往外拜。

中國大陸過年吃元寶(水餃),台灣則無此習俗。台灣人除夕圍爐,流行吃「長年菜」(也就是芥菜)象徵長命百歲,但台南、高雄、屏東則以帶根的菠菜作為「長年菜」。彰化地區則吃長麵線代表長壽;南部吃水煮蛋,剝殼代表重生。

過年期間,台灣的習俗還有多項禁忌,不能送人家粿類,台灣習俗中,喪家不能做粿,祭拜的粿由親友做好贈給喪家。在宜蘭地區過年不能煎粿,以免「散赤」。在大年初一,台灣人禁忌洗頭(帶衰)、禁掃地及倒垃圾(避免驚擾掃帚神,或把財氣往外掃),過年期間也忌諱吵架哭鬧,大家都要歡天喜地。